레고를 조립함에 있어서 흔히 이야기되는 SNOT은 “Studs Not On Top”을 의미한다.

1930년대부터 이어져 온 덴마크의 역사 깊은 장난감 레고(LEGO)의 가장 특징적인 포인트이자 조립의 핵심이라고 할 수 있는 스터드(Stud).

과거의 레고 모델들은 톡 튀어나온 그 스터드들이 대부분 위쪽으로 향해, 아래쪽에서부터 쌓아 올려지며 조립을 하는 것이 일반적이었다.

하지만 과거에 비해 더 품질 좋고 견고해진 원자재는 물론 여러 방면에서의 기술 발전을 거듭한 지금의 레고는 확연히 늘어난 부품 수나 컬러 종류는 물론이고 조립 방법에서조차 예전의 방식과는 큰 차이가 생겨나게 되었다.

개인적으로는 그 변화의 중심에 있는 부품들이 바로 “SNOT” 이라고 생각되는데,

예를 들어,

| Item Name | ||

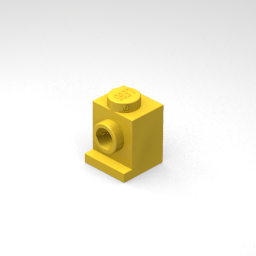

| Brick, Modified 1 x 1 with Headlight | |

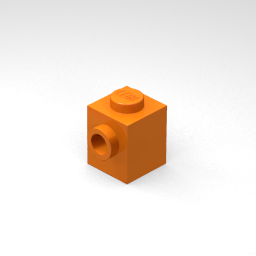

| Brick, Modified 1 x 1 with Stud on Side | |

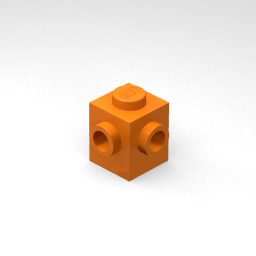

| Brick, Modified 1 x 1 with Studs on 2 Sides, Adjacent | |

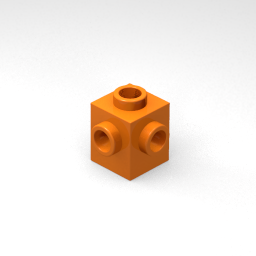

| Brick, Modified 1 x 1 with Studs on 4 Sides | |

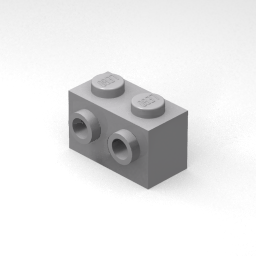

| Brick, Modified 1 x 2 with Stud on Side | |

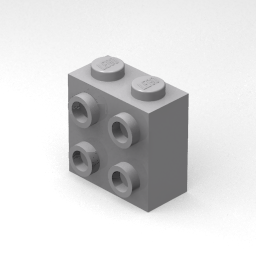

| Brick, Modified 1 x 2 x 1 2/3 with Stud on Side | |

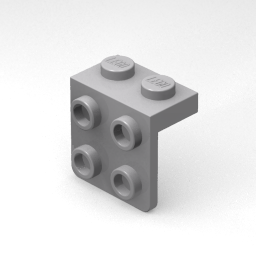

| Bracket 1 x 2 - 2 x 2 | |

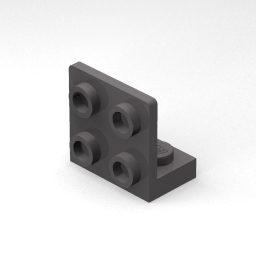

| Bracket 1 x 2 - 2 x 2 Inverted | |

| Bracket 1 x 2 - 1 x 2 | |

| Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted | |

| Bracket 1 x 1 - 1 x 1 | |

| Bracket 1 x 1 - 1 x 1 Inverted |

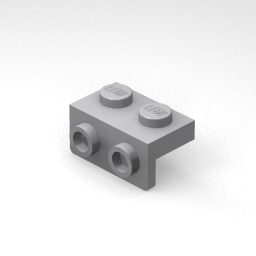

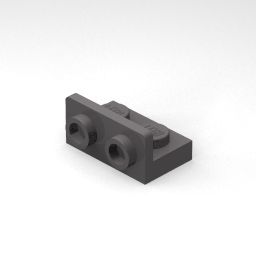

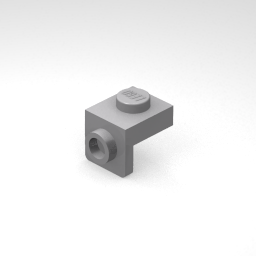

(대표적인 SNOT 부품들)

위에 나열한 것처럼 위쪽이 아닌 다른 방향으로 향한 스터드를 포함한 부품들을 “SNOT(Studs Not On Top)”이라 통칭한다.

위의 부품들 이외에도 수없이 많은 종류의 SNOT 부품들이 즐비한 최근의 레고들.

조립하는 유저의 입장, 특히 창작을 즐기는 팬의 입장에서는 그 부품을 이용해 기하급수적으로 펼쳐지는 다양한 조립 방식을 전부 경험해 보기가 어려울 정도라 새로운 조립법을 접할 때마다 굉장히 즐거우면서도 한편으로는 매번 혼란스럽고 헷갈리기도 한 요즘이다.

그런 의미로, 평소 창작을 즐기는 레고의 팬 입장에서 평소 자주 활용하는 SNOT 브릭 간의 조합 방식을 한 포스팅으로 정리해 보기로 했다.

레고의 찐팬이라면 어쩌면 이미 숙지하고 있을 팁이겠지만 내가 조립할 때마다, 헷갈릴 때마다 한눈에 확인해 보기 좋으라고.

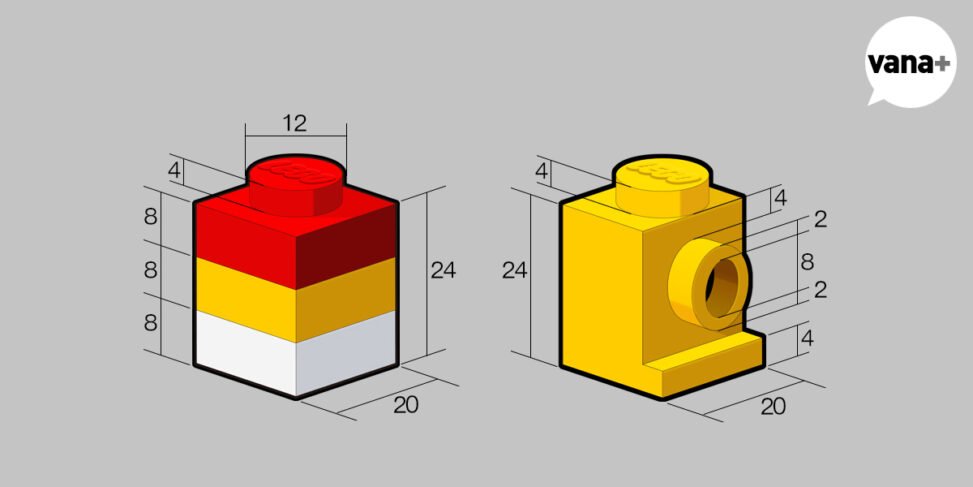

SNOT에 대한 이야기를 하기 전,

먼저 브릭 사이즈에 대한 기준을 정리해 보자.

아주아주 예전에 작성했던 레고 브릭 사이즈 정리 (LEGO Brick Dimensions) 포스팅의 내용과는 조금 다른 형식인데,

브릭들끼리의 ‘관계’에 대한 기준과 정의라서 화면상에 보이는 것과 실제는 많이 다를 수 있겠다.

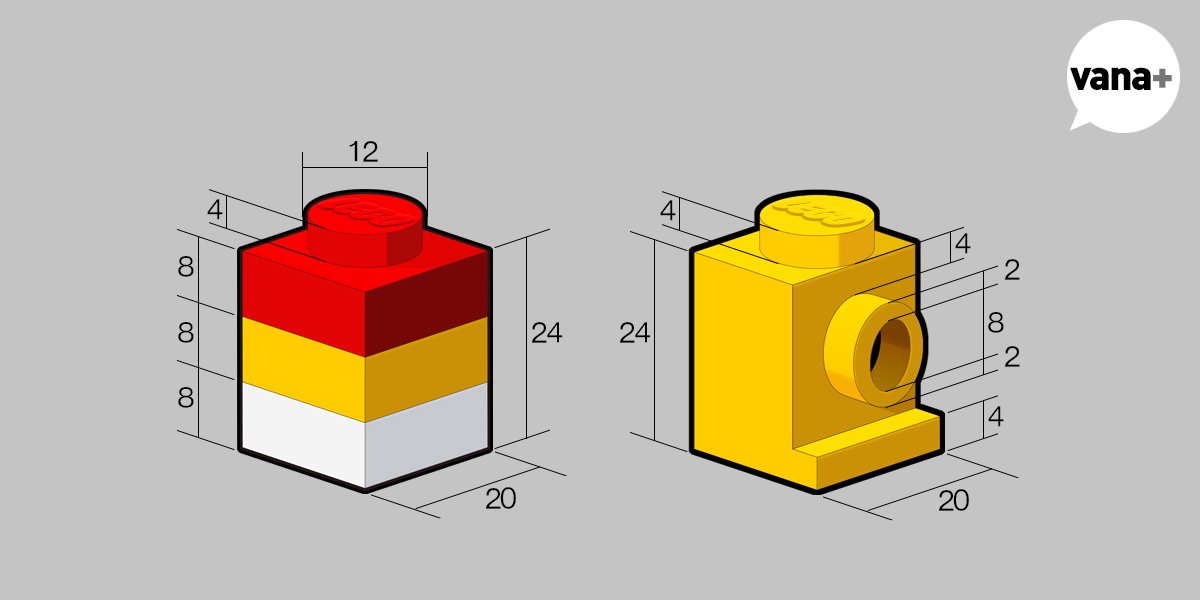

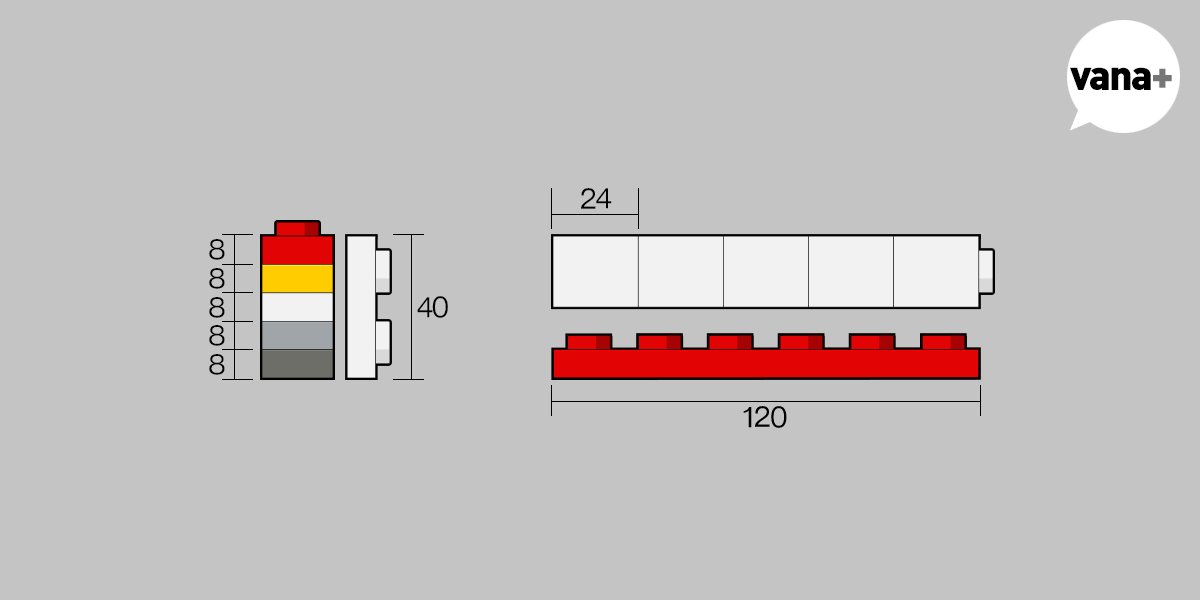

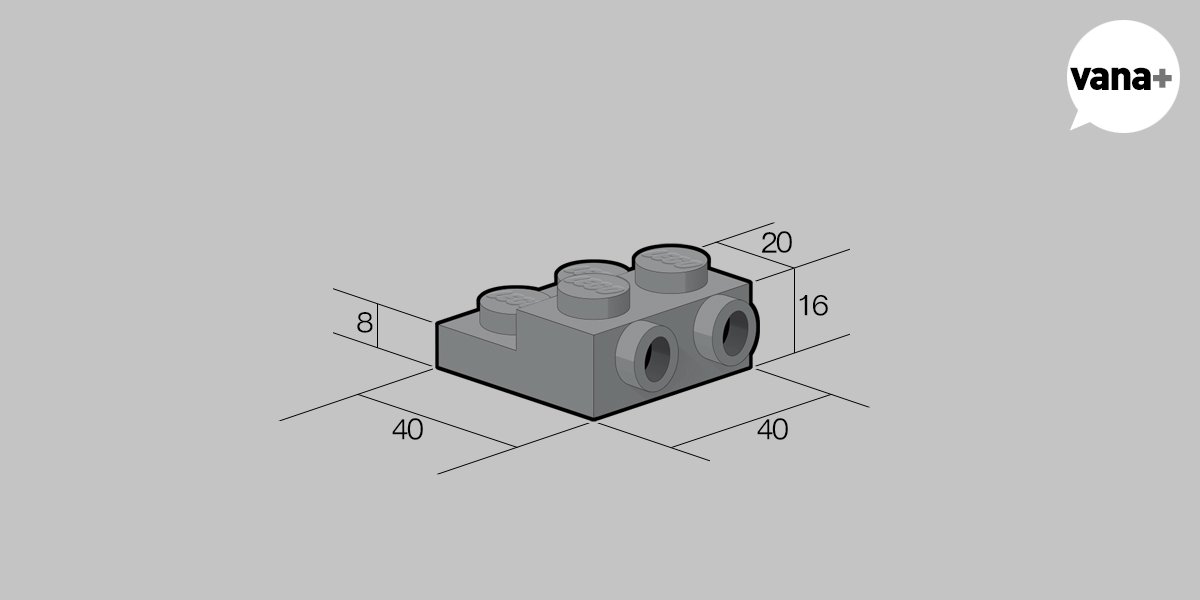

1. 기준 단위

단위는 LDU (LDraw™ Unit / LEGO CAD Program).

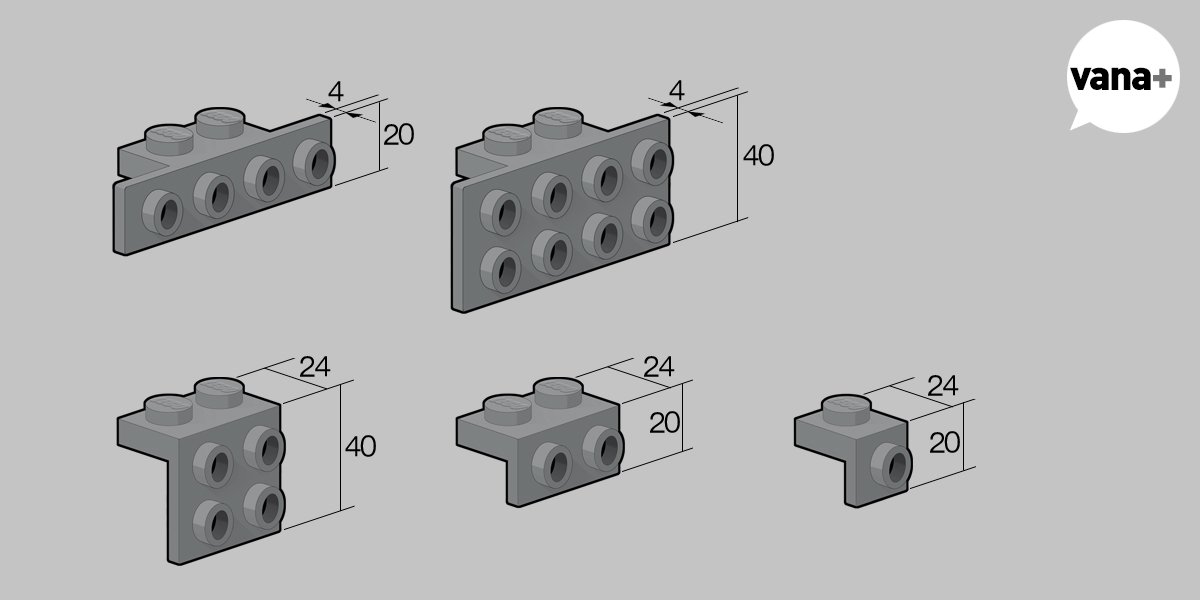

1 LDU = 0.4mm이며 위 이미지처럼 기본 클래식 레고 브릭의 1 stud wide 브릭을 기준으로 보면,

가로는 20 LDU, 높이는 24 LDU, 스터드 높이는 4 LDU 다.

표준 레고 브릭의 높이가 플레이트 3개가 합쳐진 높이와 같으므로 플레이트의 높이는 8 LDU가 되겠다.

오늘 주로 이야기할 SNOT 부품 중 하나인 헤드라이트 부품(우측 이미지)을 기준으로 보자면,

아래쪽 튀어나온 부분은 4 LDU로 플레이트의 절반 높이에 해당되는 높이이며, 가운데 홀의 지름은 8 LDU이다.

참고로 대표적인 SNOT 부품인 플레이트 브래킷 부품의 얇은 세로면 역시 4 LDU로 기본 플레이트의 절반 두께.

이렇게 뭔가 딱딱 맞는 느낌이다 보니 마치 수학 공식 같은 SNOT 조합법들이 의미를 갖는 것 같다.

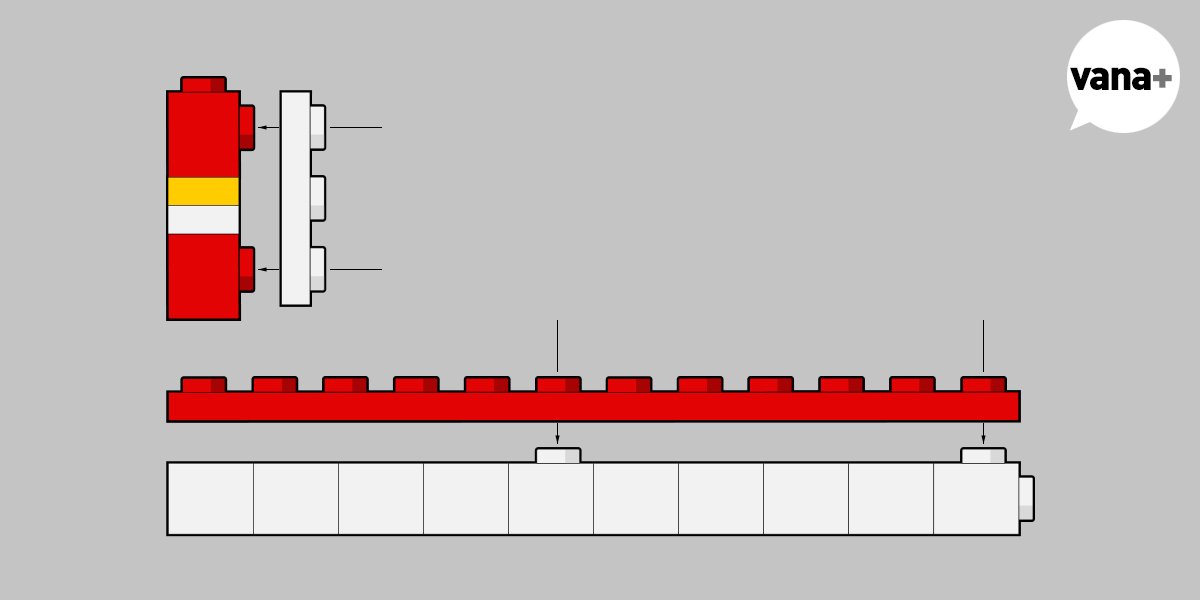

2. 같은 사이즈 알아두기

어쩌면 이 포스팅을 작성하게 된 가장 큰 이유가 아니었을까 싶은, 알면서도 늘 직접 조립해서 확인하게 되는 포인트다.

앞서 브릭들끼리의 ‘관계’에 대한 기준을 정리하겠다고 했는데, 크든 작든 어떤 창작을 함에 있어서 계획된 사이즈에 맞춰 부품을 찾아 준비하는 과정에서의 수고를 덜기 위해서는 숙지해두면 좋은 내용이 되겠다.

기준 단위 LDU 를 알면 자연스럽게 계산이 되는 내용이긴 하지만,

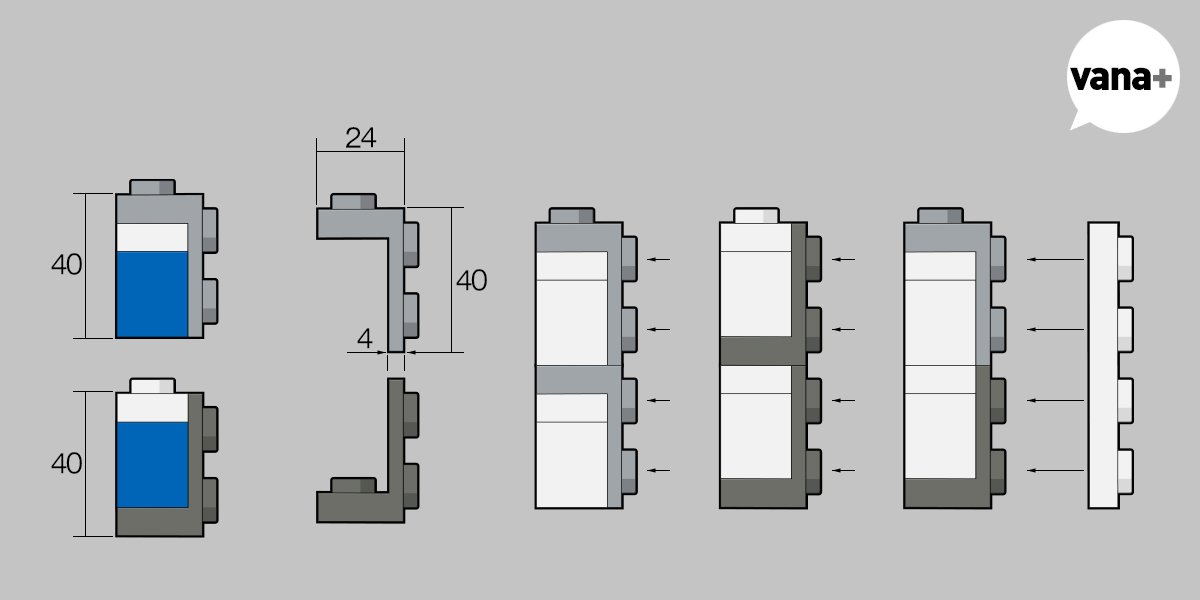

8 LDU의 플레이트 5개를 합치면 8 x 5 = 40 LDU 높이이므로 일반 브릭의 1×2 너비와 같다.

마찬가지로 24 LDU 높이의 일반 브릭 5개를 합치면 1×6 짜리 플레이트(혹은 일반 브릭)의 너비와 같다.

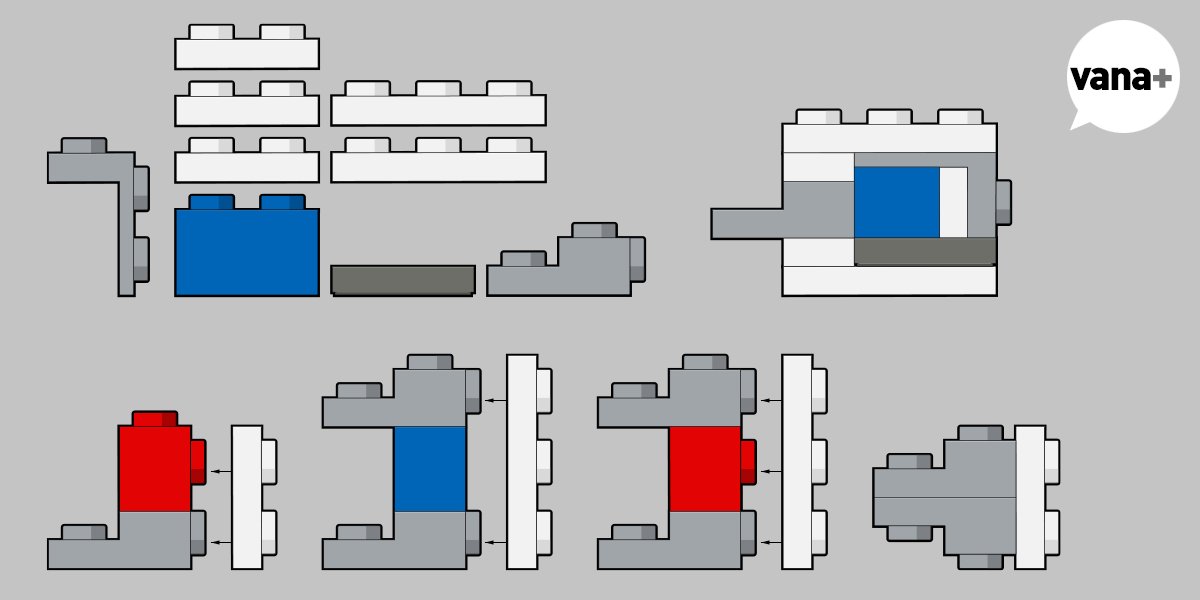

단순 계산인데도 불구하고 굳이 별도의 항목으로 뺀 이유는 아래의 이미지를 보면 알 수 있는데,

역시나 대표적인 SNOT 부품이라고 할 수 있는 사이드 스터드 브릭을 이용할 때 일반 브릭이나 플레이트와의 스터드 위치를 계산할 수 있기 때문.

(상단 이미지 예시)

사이드 스터드 브릭 2개 사이에 플레이트 2개 높이(16 LDU)를 추가하면 측면의 스터드 간격이 일반 브릭과 일치.

사이드 스터드 브릭 2개 사이에 일반 높이의 브릭(24 LDU) 4개를 추가하면 측면의 스터드 간격이 일반 브릭과 일치.

3. SNOT 활용

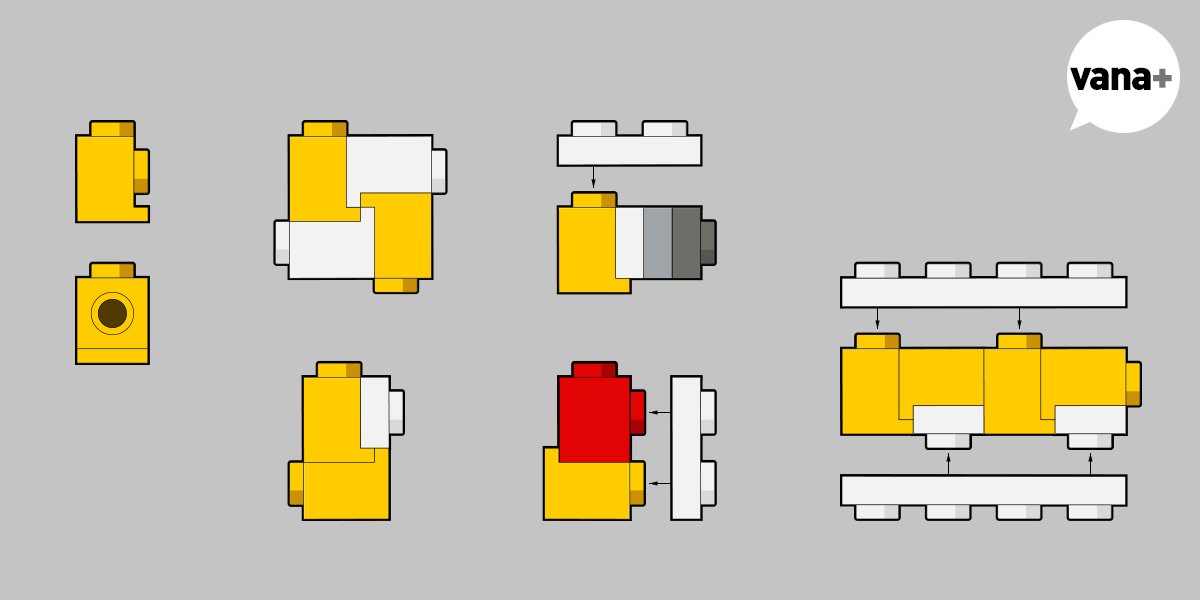

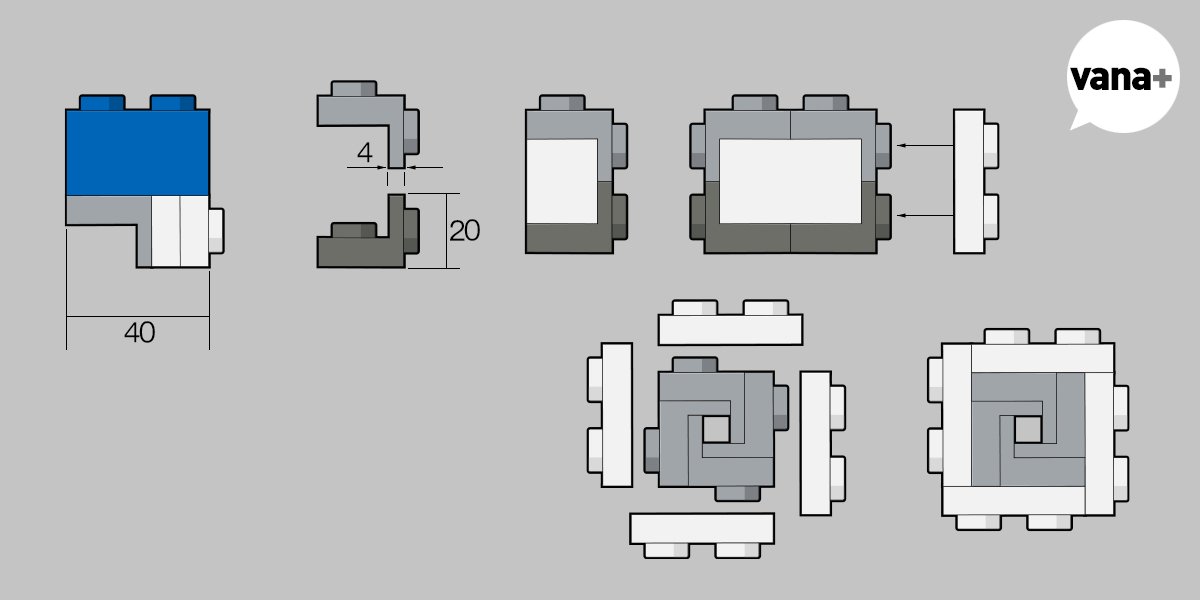

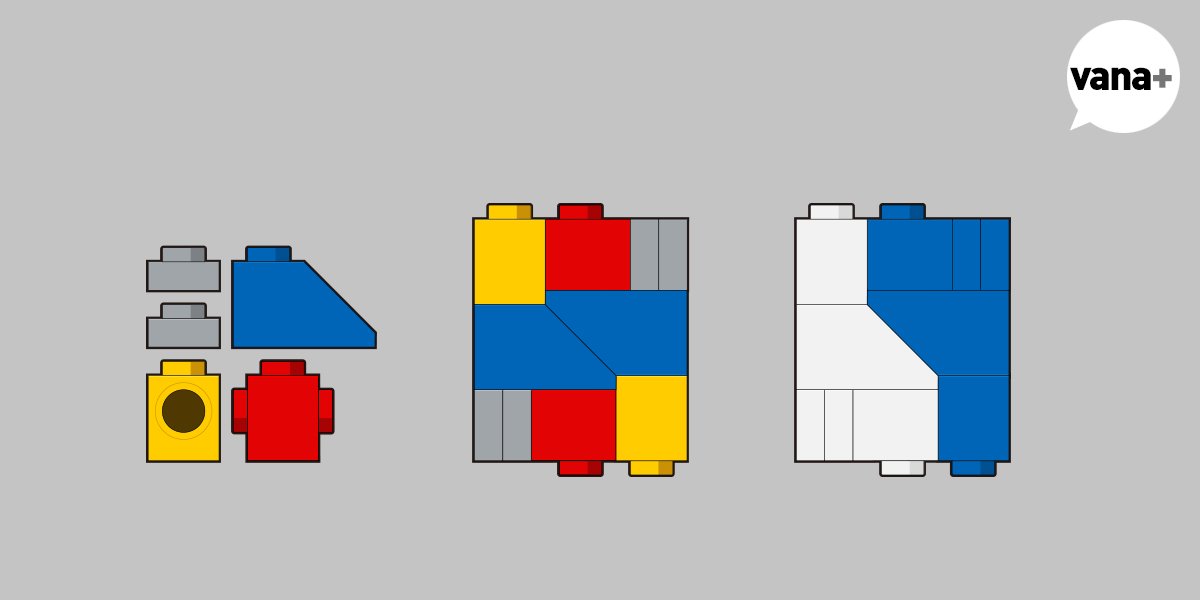

(1) 헤드라이트 브릭

헤드라이트 브릭(4070)은 대략 1970-80년대부터 사용되어온 역사 깊은 SNOT 부품으로 지금과 같이 다양한 종류의 SNOT 브릭들이 탄생하기 이전부터 여러 방면에서 활용되어 왔다.

특히 측면으로 튀어나온 스터드가 4 LDU만큼 들어간 면에서 튀어나오는 독특한 형태라 그 미묘한 깊이 차이를 이용한 새로운 방식의 창작을 할 수 있게 만들어 준다.

(이미지는 제작 편의를 위해 측면 스터드가 1×1 일반 브릭 폭으로 그려져 있지만 실제로는 더 튀어나와 있다)

하단 20 LDU 폭의 체결부가 4 LDU 만큼만 튀어나와 있는데 그 부분들을 바람개비처럼 꼭 맞춰 끼워 4개를 연결하면 간단히 4방향 모두에 스터드를 향하게 할 수 있다. 또한 예시 이미지에는 없지만 8개의 헤드라이트 브릭을 조합하면 서로 맞물려 있으면서 6면 모두에 스터드가 튀어나온 큐브 형태도 조립이 가능하다.

헤드라이트 브릭 두 개에 1×1 플레이트를 끼워 3방향 스터드를 만들거나 사이드 스터드 브릭과 수직으로 연결해 단단하게 측면 두 개의 스터드를 이용하는 방법은 가장 흔히 사용되는 조립법이기도 하다.

추가로,

헤드라이트 브릭 4개와 1×1 플레이트 2개를 이용해 위-아래 양방향으로 스터드를 반전시키는 방법 또한 많이 활용하게 되는 꿀팁인데, 한쪽 면의 폭을 일반 브릭 하나의 폭(20 LDU)만 유지하면서 위-아래로 스터드 반전을 시킬 때 유용한 방법이 되겠다.

(2) 사이드 스터드 브릭

이 포스팅에서는 그냥 사이드 스터드 브릭이라고 통칭했지만 종류가 워낙 많아 활용도가 무궁무진한 브릭이다.

일단 기본적으로는 한쪽 면에만 스터드가 튀어나와있는 87087,

수직(90˚) 면에 하나씩 총 두 개의 스터드가 튀어나와있는 26604(Adjacent),

앞/뒤(180˚) 면에 하나씩 총 두 개의 스터드가 튀어나와있는 47095(Opposite),

네 면 모두에 스터드가 달려있는 4733.

다른 부품들과 연계한 조립법까지 따지자면 굉장히 많지만,

일단은 플레이트 2개를 겹쳐 16 LDU 간격을 두고 수직으로 연결해 사이드 스터드를 만드는 활용법이 가장 흔하다.

플레이트 두 개를 더 추가하면 4스터드의 일반 브릭 폭(80 LDU)과 같아지는 것도 기억해두면 좋다.

가장 우측 이미지처럼 양쪽으로 스터드가 달린 브릭을 이용하면 간단히 4방향으로 스터드가 달린 사각형을 만들 수 있는데, 4방향 스터드 브릭을 활용한다면 굉장히 견고한 큐브 형태도 만들 수 있다.

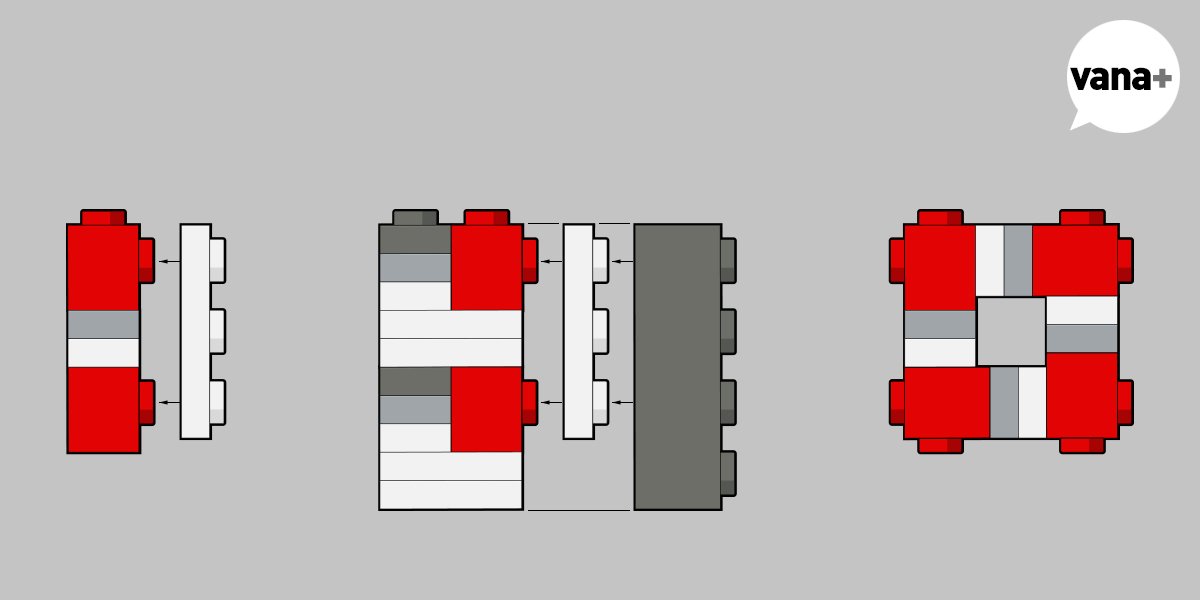

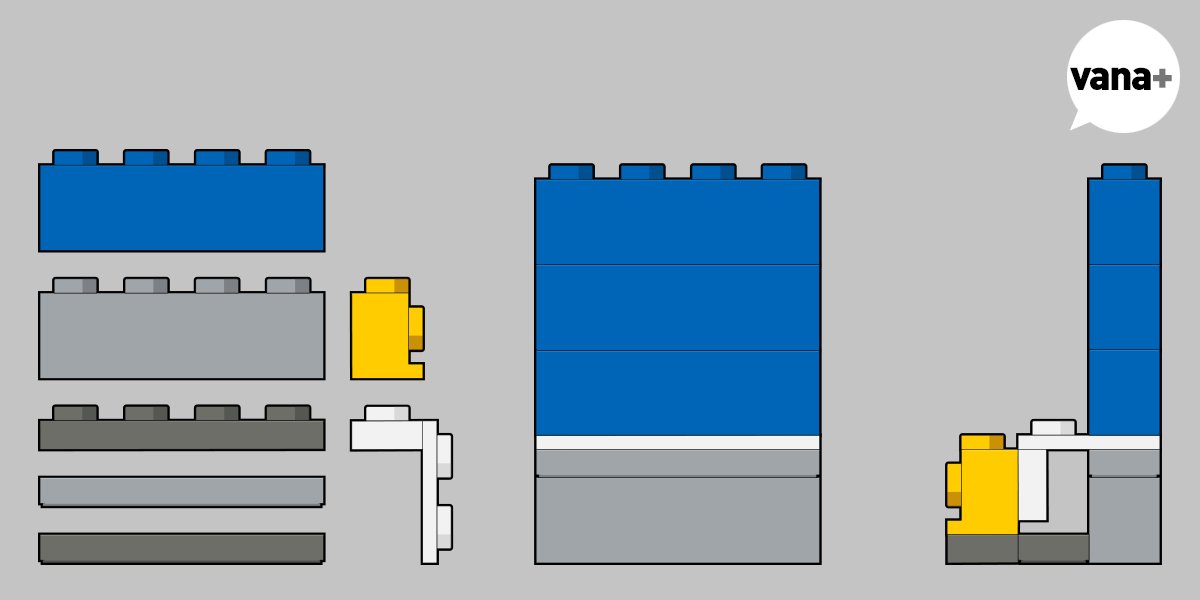

(3) 브래킷 브릭

2436 Bracket 1×2 – 1×4

2436 Bracket 1×2 – 1×4

93274 Bracket 1×2 – 2×4

44728 Bracket 1×2 – 2×2

99781 Bracket 1×2 – 1×2

36841 Bracket 1×1 – 1×1

아마도 SNOT 브래킷 브릭 중에서 가장 먼저 등장한 건 이미지 첫 번째의 앵글 플레이트(2436) 브릭인 것 같다.

아주 예전, 내가 어렸을 적부터 특히 자동차 조립에서 사용했던 기억이 있으니.

기본 앵글 플레이트 부품에서 측면 기준 2×2 스터드 형태로 활용이 되더니 널찍한 2×4로 확장,

그러다 다시 정교한 조립 추세로 전환되며 1×2 브래킷이 적극적으로 사용되기 시작했다.

그 후 2018년 정도에 이미지 가장 마지막에 보이는 측면 스터드 하나 짜리 브래킷이 추가되며 작고 오밀조밀한 조립에 힘을 실어주게 된다. 예시 이미지에는 따로 올리지 않았지만 2021년에 추가로 세로 1×2 스터드 브래킷이 추가되며 지금에 와서는 거의 대부분 사이즈로 다 쪼개서 별도 부품화가 된 상태.

예시 이미지에는 플레이트에서 세로 면이 내려가는 형태의 기본형 브래킷만 있지만 플레이트 아래쪽에서 세로 면이 위로 세워진 반대 형태의 브래킷도 거의 비슷한 빈도로 사용되며, 실제로 조립 시에는 두 가지를 함께 사용하는 경우가 많다.

Bracket 1×2 – 2×2의 경우는 일반 브릭과 플레이트 하나를 수직으로 쌓으면 40 LDU로 높이가 딱 맞게 된다.

개인적으로 가장 많이 사용하고 좋아하는 브래킷 SNOT 부품의 활용 방식이 바로 2개의 브래킷을 상하로 이어붙이고 측면에 플레이트(혹은 타일 부품)를 붙여 고정하는 방식. 측면으로의 조립을 가능케 함과 동시에 확실한 견고함을 만들어 주는 방법이다.

예시 이미지에서 알 수 있듯 그 방식은 Bracket 1×2 – 1×2나 1×1 – 1×1 역시 마찬가지로 적용할 수 있다.

추가적으로 1×2 브래킷 4개를 이용해 굉장히 작은 부피의 4면 스터드 사각형을 만드는 활용도 가능하다.

저렇게 만들어진 사각형을 실제로 보면 스터드를 제외하고 12.8mm 정도라서 작고 귀여운 독립 부품으로 보일 정도.

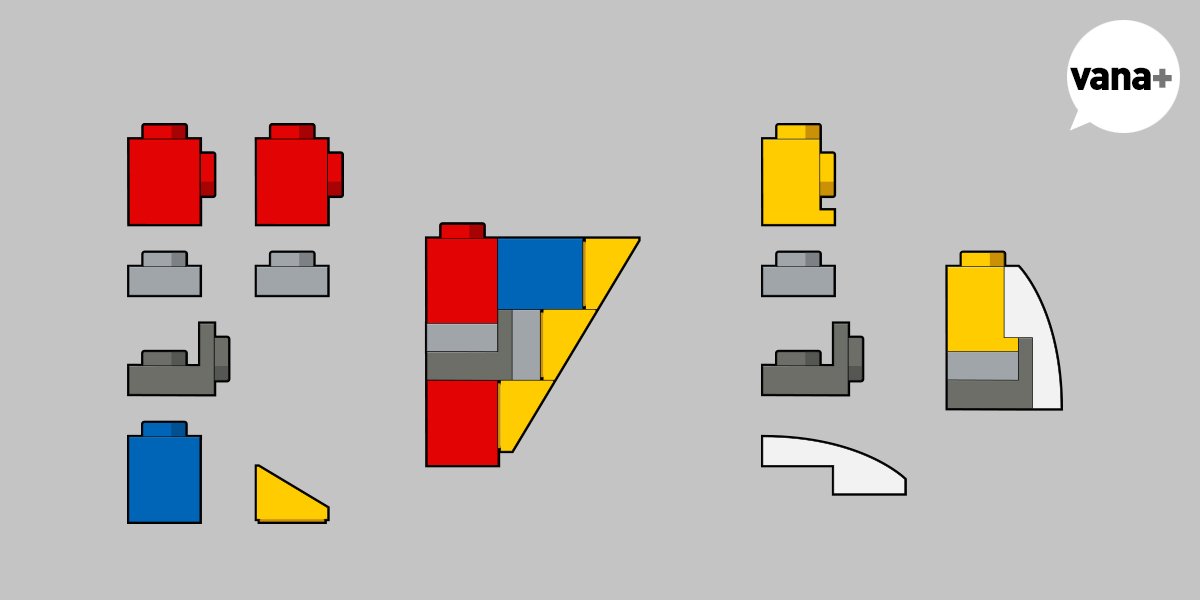

위 예시는 SNOT 브래킷의 수직 4 LDU 플레이트 두께를 이용한 활용법 두 가지이다.

좌측은 1×1 짜리 슬로프 브릭(54200)의 독특한 형태를 매끈하게 연결시켜주는 미묘하고도 유용한 깊이 구현 방법.

사이드 스터드 브릭에 일반 브릭 하나를 직각으로 끼워 24 LDU 깊이,

Bracket 1×2 – 1×2 Inverted 브릭(4LDU) + 플레이트(8 LDU)를 합쳐 12 LDU 깊이,

나머지 하나는 바로 사이드 스터드 브릭에 직결하면 자연스러운 슬로프가 만들어지게 된다.

우측의 예시는 2×1 커브드 슬로프 브릭(11477)과 SNOT 브래킷 부품, 그리고 헤드라이트 브릭을 활용해 꼭 맞아떨어지는 측면 마감을 하는 활용법인데 간단하면서도 굉장히 활용도 높은 팁이 되겠다.

(4) 플레이트형 브릭

99206 Plate, Modified 2 x 2 x 2/3 with 2 Studs on Side

꽤나 많은 제품에 사용되고 있는 플레이트 형 SNOT 부품으로 2칸 높이를 가지고 있는 점이 독특하다.

플레이트 2장 높이라 사이드 스터드 브릭만 올려도 바로 측면 방향 단단한 체결 방법을 제공하기 때문에 상당히 활용도가 높은 SNOT 브릭.

위쪽의 이미지에서 보여지는 바와 같이 SNOT 브래킷 부품의 4 LDU 두께와 적절히 조합하면 수직면 사이에 높이를 정확히 맞출 수 있다.

(5) 기타 활용

사이드 스터드 브릭과 테크닉 브릭, 그리고 슬로프 브릭을 조합해 컬러 무늬 만들기.

우주선의 내벽 무늬나 건물 장식 등에 활용되곤 하는 조합법으로, 슬로프 브릭 하단의 짧은 직각면이 만드는 단차를 사이드 스터드 브릭과 테크닉 브릭의 결합으로 극복함과 동시에 양면이 딱 맞아떨어지며 만드는 멋진 대각선 패턴을 묘사할 수 있게 된다.

예시로 올린 45˚각도의 2×1 슬로프 부품뿐 아니라 비슷한 구조의 높이가 다른 부품으로 교체가 가능하다.

1×2 – 2×4 브래킷 SNOT 브릭(93274)의 얇은 4 LDU 두께를 이용해 건물이나 차량, 기차, 우주선 등의 외부에 라인 데코를 하는 방법.

보이지 않는 곳이지만 낭비되는 공간이 있어 일반적으로 내부에 여유가 많은 건물의 벽면에 주로 사용하게 되는데 실제로 활용을 한 결과물을 눈으로 보면 자주 보아오던 두께가 아니라서 플레이트로 라인을 넣는 것에 비해 훨씬 더 샤프하고 유니크한 느낌이 든다.

가끔 극 고수분들의 창작물을 보면 힌지 부품의 상단 플레이트(대략 1/4 플레이트 = 2 LDU)의 얇은 면을 활용하는 경우도 있어 경이로울 정도.

더 적어두고 싶은 팁들이 몇 개 있지만 너무들 소소해서 일단은 1차로 여기까지만 작성하기로.

아주 예전에 나름 SNOT을 열심히 활용했다고 생각했던 Optimus Prime G1 Head (링크)가 지금 와서 다시 보니 부족한 점이 참 많네.

그 이후로 레고에 작고 새로운 부품이 많이 추가되기도 했고..

하지만 나름 SNOT 활용에 재미를 불러온 창작품이라 그런지 지금도 보관하고 있는데, 굉장히 견고해서 막 굴리고 보관한 지금도 튼튼한 상태.

이렇게 긴 시간을 들여 정리한 김에 조만간 SNOT 브릭들을 더욱더 적절히 활용한 새로운 창작을 시도해 봐야겠다.

snz

가로로 연결해도 세로로 연결해도

어디든 딱 맞는 퀄리티!!!

이렇게 연결될까 라는 생각에 응당 연결되버리는 게 신기해요 ㅎㅎㅎ

vana

맞아. SNOT을 써서 딱딱 맞춰조립하는 재미가 굉장히 쏠쏠해!